機能性低血糖症とは?

症状は?

機能性低血糖症とは、精神症状や自律神経症状を伴う血糖調節異常のことです。機能性低血糖症の症状はとても多彩です。

-

食直後または数時間後の耐えがたい眠気

-

イライラ感・爆発的な怒り

-

動悸や冷や汗・息苦しさなどの身体症状

-

不安感や気分の落ち込み

-

不眠・朝起きられない・だるい

-

思考力の低下や記憶力の低下

などが多く見られる症状です。

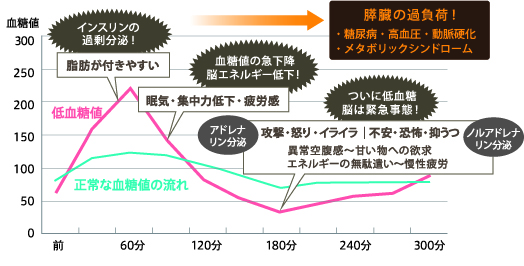

機能性低血糖症の背景には、糖質の過剰摂取、食物繊維の不足による腸内環境の悪化などがあります。 白米、白いパン、麺類、甘いお菓子、清涼飲料水などの精製された糖質は吸収が早いため、急速に血糖値が上がります。そうすると、血糖値を下げるためにインスリンが大量に分泌され、今度は血糖値が急激に下がります。このとき、眠気や集中力の低下、疲労感、頭痛、手の震えなどの症状が起きます。

そして、今度は下がった血糖値を上げるために血糖値を上げるホルモンであるアドレナリンやノルアドレナリンが分泌され、イライラ、恐怖感、不安感、抑うつ感などが起こり、人によっては攻撃的になることもあります。低血糖は異常な空腹感を伴うことも多く、血糖値を上げようと甘い物を食べたり、甘い飲み物を飲んだりすると再び血糖値のアップダウンが起こり、機能性低血糖症の症状が繰り返される悪循環になっていきます。

機能性低血糖の検査

機能性低血糖症を『確定診断』するためには5時間糖負荷試験

『5時間糖負荷試験』とは、空腹の状態で75gのぶどう糖液を摂取していただき、決められた時間ごとに採血と体温測定を行い最終5時間まで血糖値、インスリン、体温の変動を調べる検査のことをいいます。

『5時間糖負荷試験』とは、空腹の状態で75gのぶどう糖液を摂取していただき、決められた時間ごとに採血と体温測定を行い最終5時間まで血糖値、インスリン、体温の変動を調べる検査のことをいいます。

糖尿病の診断のための糖負荷試験は2時間で終了する試験であるのに対し、機能性低血糖症の診断には2時間以降の血糖値の変動が重要であるため5時間かけてデータの変動をみていきます。

検査した結果データをグラフにして見てみると、機能性低血糖症の方の結果は特徴的なパターンを示します。

血糖値が大きく上昇し急激に下降するパターンや上下動を繰り返すパターン、少し上昇した後低値が続くパターンなどパターンには数種類ありますが、それらに当てはまるかどうか、血糖値に対するインスリンの分泌の量やずれなどを診断基準に従って判定し診断を行います。

日常的な機能性低血糖症の程度を知るには24時間グルコースモニタリング検査

『FreeStyleリブレ2』というセンサーを上腕の皮膚表面に貼り付け、グルコースの日内変動を2週間記録します。日常生活の中での血糖変動を知り夜間の低血糖などについても調べることが出来る利点があります。食事内容の記録を同時に行うことで、食事の種類や食べ方によるグルコース値の変動や体調不良の有無がわかり、今後の治療につなげることができます。

『FreeStyleリブレ2』というセンサーを上腕の皮膚表面に貼り付け、グルコースの日内変動を2週間記録します。日常生活の中での血糖変動を知り夜間の低血糖などについても調べることが出来る利点があります。食事内容の記録を同時に行うことで、食事の種類や食べ方によるグルコース値の変動や体調不良の有無がわかり、今後の治療につなげることができます。

比較的侵襲が少ない検査ですので、採血が難しい方や長時間クリニックに滞在することが難しい方に特にお勧めです。

註)以前はセンサーのみで検査することが可能でしたが、現在はスマートフォンやリーダーの操作が必須となりました。低年齢のお子様の検査を希望される場合には個別にご相談ください。

機能性低血糖症の原因は

ストレス?

機能性低血糖症の原因には、いくつかの要素があります。

-

糖分の過剰摂取(特に砂糖に代表される低分子のブドウ糖)による膵臓機能の破綻

-

アルコールの多飲

-

カフェインの過剰摂取

-

腸内細菌叢のアンバランス

-

不規則な食事

-

ストレス

機能性低血糖症の根本原因を

突き止め改善しましょう

-

腸の粘膜がうすい、または隙間がある・・・血糖値が急激に上昇する。

-

血糖調節に必要なビタミンやミネラルの欠乏・・・インスリンの分泌反応が遅い、ちぐはぐである。

-

インスリン以外のホルモンの異常・・・特に影響が強いのは副腎の働きの低下です。副腎の働きが低下していると血糖値や血圧の維持が困難になります。

食事に気を付けるとある程度短期間で低血糖の症状を改善することが可能ですが、これらの根本原因を改善しないままにすると、食事を戻したとたんに再び症状が再燃してしまいます。根本原因を知り改善することが必要です。

血糖調整異常の治療

機能性低血糖症には、大きく分けて急激な血糖値の上昇によるインスリンの過剰分泌が原因の場合と、血糖値を維持する働きが弱い場合があります。多くはその両方を伴います。

機能性低血糖症には、大きく分けて急激な血糖値の上昇によるインスリンの過剰分泌が原因の場合と、血糖値を維持する働きが弱い場合があります。多くはその両方を伴います。

血糖値の上昇が主の場合には、血糖値を上げない食事が中心となります。食物繊維を増やし、低糖質・高タンパク質な食事を心がけることが重要となります。また、良質の脂質を上手に使うことも重要です。

一方で、血糖値を維持する働きが弱い方では、たんぱく質などの必須栄養素が不足し筋肉量が少ないため、空腹時にぶどう糖を作り出す能力が低下していることがほとんどです。

そしてどちらのパターンでも、腸内細菌バランスの回復と消化管粘膜の修復が必要です。

長期のストレス状態では血糖値を維持する副腎の働きが弱っている場合があります。機能性低血糖症自体が副腎を疲弊させる側面もあります。総合的な対策が必要です。

血糖の乱高下を起こさず脳にも身体にもエネルギーが回るような食事内容、食事の摂り方、不十分な栄養素の補給など医師、栄養士が個人に合わせて指導にあたります。

また低血糖症状の緩和目的、栄養状態や機能性低血糖症の原因を改善する目的でサプリメントをご提案することもあります。

機能性低血糖症の食べ物

機能性低血糖症の食事では、血糖値の急上昇を防ぐために、低GI食品を取り入れながら、以下のポイントを意識することが大切です。

-

ご飯やパンなどの炭水化物よりも先に、消化に時間のかかるタンパク質を摂るようにしましょう。

-

よく噛んで食べることで、消化液の分泌が促され、ブドウ糖の吸収が緩やかになります。

-

食間が空きすぎないように注意し、間食には小魚、豆乳、ナッツ類など、タンパク質を多く含む食品を選びましょう。

血糖値を上げにくい食品

- 肉や魚介類

- 海藻類

- きのこ類

- 大豆食品

- 精製されていない穀物

- 葉物野菜

消化管粘膜の状態によってはグルテンフリーカゼインフリー食を提案する場合もあります。消化能力によっては玄米ではなく白米をお勧めする場合もあります。必要カロリーも個別に異なりますので詳しくは担当医と管理栄養士がご説明いたします。