漢方外来について

「漢方を利用し、栄養をしっかり摂って、心と身体のレジリエンス(回復力)を高めよう」

「漢方を利用し、栄養をしっかり摂って、心と身体のレジリエンス(回復力)を高めよう」

漢方薬は、西洋医学のように症状そのものを直接抑えるのではなく、体質の改善を通じて病気の根本的な原因にアプローチすることを目的としています。したがって、まず不調の背景にある原因を見極め、それを改善するための治療を行います。即効性は期待しにくいものの、継続して服用することで体質の変化が促され、時間をかけて症状の軽減が期待できます。

漢方で胃腸を整え、栄養の吸収を良くしよう

胃腸は健康の要です。胃腸が整って始めて、栄養療法の効果が出ます。胃腸は、漢方の得意分野です。

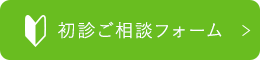

症状別、処方する漢方薬

胃腸の症状

安中散(アンチュウサン)

- 冷え性や体の冷えによる不調を改善

- 血行を促進し、体の冷えからくる症状を緩和

- 生理不順や月経痛を緩和

茯苓飲(ブクリョウイン)

- 胃腸の働きを整え、食欲不振や胃もたれを改善

- 余分な水分を取り除き、むくみやめまいを軽減

- 気の巡りをよくして、吐き気やげっぷなどの胃腸症状を緩和

半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)

- 胃腸の炎症を鎮め、みぞおちのつかえ感や不快感を緩和

- 吐き気や下痢、胃のゴロゴロといった症状を整える

- 心と胃腸のバランスをとり、ストレス性の胃腸トラブルにも対応

六君子湯(リックンシトウ)

- 胃が弱く、食欲がわかないときに消化吸収を促す

- 疲れやすく、胃もたれしやすい体質を整える

- 胃腸にたまった余分な水分をさばいて、吐き気や腹部の不快感を軽減

人参湯(ニンジントウ)

- 胃の動きを助けて、食欲不振や胃のもたれを改善

- 体を内側から温めて、冷えによる腹痛や下痢を抑える

- 消化吸収力を高めて、体力の回復をサポートする

柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)

- 寒気と熱感が交互に現れるような、風邪の中期の症状を緩和

- 胃の不快感や吐き気、食欲低下など、消化器系の不調にも対応

- ストレスによる体調の乱れを整え、精神的な緊張を緩和

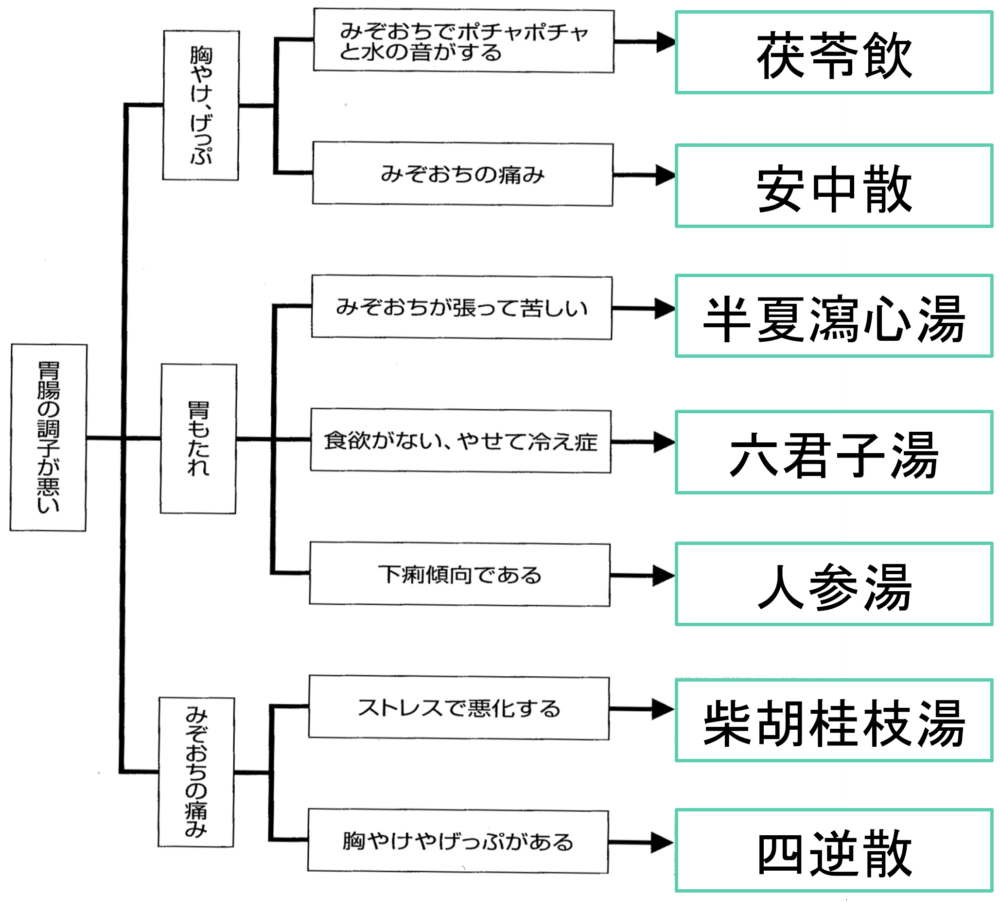

便秘

大黄甘草湯(ダイオウカンゾウトウ)

- 腸の動きを促進し、便秘を自然に解消

- お腹にたまった熱や不要なものを排出し、腹部の張りや不快感を軽減

- 比較的即効性があり、溜め込みがちな体質の改善にも役立つ

調胃承気湯(チョウイジョウキトウ)

- 腸内の熱を冷まし、便秘や腹部膨満感の改善

- 胃腸に負担がかかっているときの頭重感や口の渇きなども緩和

- 過剰な飲食やストレスによる消化不良に対して作用

潤腸湯(ジュンチョウトウ)

- 腸内を潤し、乾燥による便秘や硬い便を解消

- 腸の働きを整え、排便をスムーズにする

- 体内の水分バランスを整えて、便の通りを良くする

麻子仁丸(マシニンガン)

- 腸内の乾燥を潤し、便を柔らかくして排便をスムーズにする

- 腸の動きを促進し、便秘による腹部の不快感を緩和

- 体内の余分な水分を適切に調整し、便秘の改善を助ける

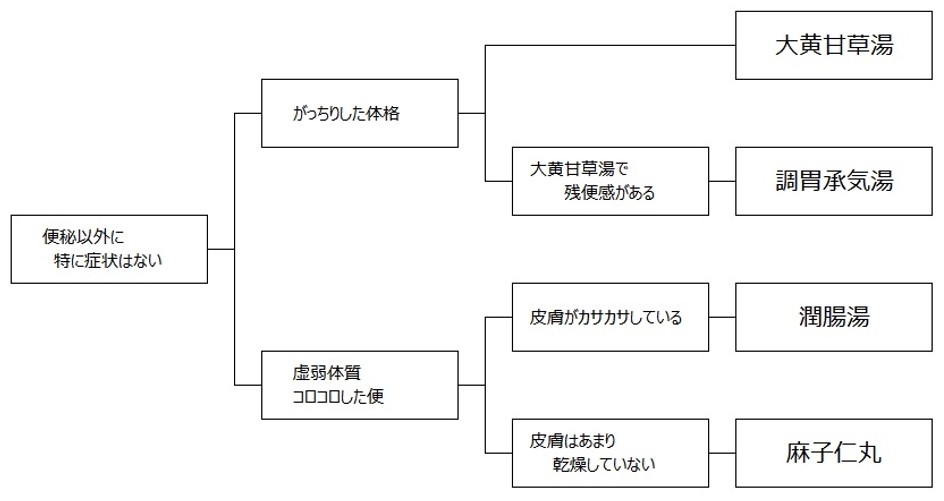

下痢

桂枝加芍薬湯(ケイシカシャクヤクトウ)

-

腹部の張りや腹痛をやわらげ、腸の動きを整える

-

お腹が冷えやすく、下痢や便秘を繰り返す体質の改

-

胃腸が敏感で、ちょっとした刺激でも痛みを感じやすい人に有効

大建中湯(ダイケンチュウトウ)

-

お腹の内側から温めて、冷えによる腹痛や下痢を改善

-

腸の動きを活発にし、便秘や腸の張りを緩和

-

虚弱体質で胃腸の働きが弱っている人の、体力回復を助ける

人参湯(ニンジントウ)

-

胃の動きを助けて、食欲不振や胃のもたれを改善

-

体を内側から温めて、冷えによる腹痛や下痢を抑える

-

消化吸収力を高めて、体力の回復をサポートする

真武湯(シンブトウ)

-

体の冷えによる下痢やむくみ、倦怠感を改善

-

胃腸の機能が弱く、手足の冷えやめまいを伴うような体質に対応

-

全身の水の巡りをよくして、内側から体調を立て直す

抑うつ状態の時

半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ)

-

のどの詰まり感や胸の不快感を解消し、呼吸を楽にする

-

気分が落ち込みやすい時や不安感に対して、心身を落ち着ける

-

消化不良や食べ物が喉に引っかかる感じを緩和

加味帰脾湯(カミキヒトウ)

-

体力の低下や疲労感を回復させ、エネルギーを補う

-

食欲不振や消化不良を改善し、胃腸の働きをサポートする

-

精神的な疲れや不安を和らげ、リラックスした状態を促進

抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ)

-

精神的な緊張や不安を和らげ、心を落ち着ける

-

胃腸の不調や吐き気、食欲不振を改善

-

体内の気の巡りを整え、過剰な興奮を抑える

抑肝散(ヨクカンサン)

-

精神的なイライラや不安を鎮め、心を落ち着ける

-

体内の「肝」のエネルギーの過剰を抑え、身体的な緊張を緩和

-

ストレスや過労による頭痛やめまい、不眠を軽減

不安の時

加味逍遙散(カミショウヨウサン)

-

ストレスやイライラによる精神的な不安定を和らげ、心を落ち着ける

-

ホルモンバランスの乱れによる月経不順や生理痛を改善

-

体調が優れない時に、エネルギーを補い、元気を取り戻す

桂枝加竜骨牡蛎湯(ケイシカリュウコツボレイトウ)

-

精神的な落ち着きがなく、イライラや不安を感じる時に心を安定させる

-

自律神経の乱れによる動悸や胸の圧迫感を軽減

-

消化不良や胃の不快感も改善し、身体全体の調和を図る

柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリュウコツボレイトウ)

-

ストレスや不安、イライラを抑えて心を落ち着ける

-

動悸や胸の圧迫感など、自律神経の乱れからくる症状を改善

-

胃腸の調子を整え、消化不良や食欲不振も改善

不眠の時

酸棗仁湯(サンソウニントウ)

-

不眠や眠りが浅い状態を改善し、質の良い睡眠をサポート

-

精神的なストレスや不安による睡眠障害を緩和

-

心を落ち着け、リラックスさせる効果があり、寝つきが悪い人に有効

抑肝散(ヨクカンサン)

-

精神的な不安やイライラを抑えて、心を落ち着ける

-

体内の「肝」のエネルギーの乱れを整え、頭痛やめまいを軽減

-

過労やストレスによる体調不良を改善し、心身をリラックスさせる

西洋薬と漢方薬の違い

西洋薬は、生薬などの天然素材から有効成分のみを抽出し、基本的に単一成分で構成されているのが特徴です。効果が科学的に証明された成分だけが使用されており、臨床試験によって有効性と安全性が確認されたものだけが医薬品として承認されます。即効性があり、病名や症状が明確な場合には非常に高い効果が期待できます。ただし、作用が強い分、副作用が出やすいという側面もあります。一般的な病院で処方される薬の多くはこの西洋薬であり、当クリニックでも必要に応じて使用しています。

一方、漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作られており、それぞれの体質や症状の背景に合わせて処方されます。症状そのものを抑えるのではなく、体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。そのため、即効性は乏しく、効果が現れるまでに時間を要することもありますが、体質改善や原因が特定しにくい慢性的な症状、心身の不調に対して穏やかに作用し、根本的な改善を目指す点が大きな特徴です。

漢方薬は保険適用ですか?

漢方薬も、条件を満たせば保険適用の対象となります。保険診療として処方される場合は、その漢方薬が保険収載されていること、そして適用される病気や症状に対して使用されていることが前提です。そのため、まったく無関係な症状に対して保険適用で処方することはできません。また、保険適用の際には、定められた用法・用量を守る必要があります。治療目的であれば、適切な条件のもとで保険が適用されるケースがほとんどです。

漢方薬が向いていない人

っていますか?

漢方の考え方では、患者さん一人ひとりの体質や症状に合わせて漢方薬を調合します。そのため、どんな方でもご自身に適した漢方薬を見つけることができます。つまり、漢方薬には「向き・不向き」はなく、個別対応が可能です。

漢方薬は続けないと意味ない

って本当?

漢方薬の効果は、病気や体質、症状によって異なりますので、一概に「続けなければ意味がない」とは言えません。症状によっては1〜2週間で効果が感じられることもありますが、長期間、例えば3ヶ月以上かかる場合もあります。症状が改善したと思っても、完全に治療が終了していない場合、再び症状が現れることもあるため、服用をやめる際には徐々に減量していくことが一般的です。服用を中止するタイミングに迷った場合は、処方を受けた医師や薬剤師に相談すると良いでしょう。